ἈΝΤΙΓΌΝΗ - ΣΟΦΟΚΛΗ͂Σ ANTÍGONA - SÓFOCLES

Um ensaio sobre a permanência da tragédia Antígona de Sófocles. Um voo de pássaro sobre a tragédia grega para atender a uma das avaliações da disciplina de História Antiga, ministrada pelo professor Fábio Lessa no Instituto de História - UFRJ em 2024.1.

ARTIGOS

Marcus Figueiroa

34 min read

Introdução

Antígona é uma tragédia grega! Este texto - pensado originalmente como um “script” para uma apresentação oral a ser feita para uma plateia formada por colegas de graduação em História - busca, em um “voo de pássaro”, conhecer melhor Antígona em sua época, alguns dos temas que a circundam e que dela despertam e o constante interesse por esse personagem através do tempo. Mantive a informalidade e uma certa oralidade no tom e não me preocupei, talvez um pouco desastradamente a alguns olhos, em demarcar tão claramente as fronteiras de tempo de validade dos conceitos, buscando sempre reconhecer neles mais as permanências que as incongruências e tentando trazer o que li para águas mais rasas, perdas lamentáveis porém inevitáveis no que me propus.

A peça foi recebida com entusiasmo em sua época e continua cumprindo o seu papel até os dias atuais. A tragédia nasce na Grécia clássica como expressão da pólis democrática, desejosa de revisitar os velhos mitos narrados pelos aedos ou transmitidos pela tradição oral e continua a ressoar com o público contemporâneo graças a sua riqueza temática, capaz de abordar alguns temas existenciais universais da humanidade, e a complexidade emocional das situações a que são expostos os personagens.

Antígona foi escrita no século V a.C. por Sófocles, um dos “Pais do Teatro” - por definição: sábio, glorioso - um poeta e dramaturgo grego que nasceu no ano 496 a.C. em Colono, uma pequena vila perto de Atenas, gozou uma longa vida durante o auge da cultura ateniense e foi um dos três grandes dramaturgos da tragédia grega clássica, ao lado de Ésquilo e Eurípides.

Sófocles

Filho de uma família rica e influente, o menino Sófocles, teve acesso à melhor educação da época, incluindo música, poesia e ginástica. Desde jovem, demonstrou talento artístico, aos 16 anos, ele foi escolhido para liderar o coro de rapazes que celebrava a vitória ateniense na Batalha de Salamina. Sua carreira como dramaturgo começou por volta de 468 a.C., aos 27 anos, quando venceu seu primeiro concurso dramático, derrotando o já estabelecido Ésquilo. Ganharia inúmeros. Ele escreveu mais de 120 peças ao longo de sua vida, das quais apenas sete tragédias completas sobreviveram até os dias atuais. Entre as mais famosas estão a trilogia Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono.

Várias inovações no teatro grego são creditadas a ele, por exemplo, a introdução do terceiro ator no palco - o que fez crescer consideravelmente a complexidade das interações entre os personagens. Ele também aumentou o tamanho do coro e desenvolveu cenários mais elaborados do que era o padrão da época. As peças de Sófocles são preeminentes por seu foco nos dilemas morais e nas tragédias pessoais dos personagens.

Além da carreira teatral, Sófocles também teve uma vida ativa no serviço público. Ele serviu como estratego, ao lado de Péricles, durante a Guerra do Peloponeso e ocupou vários cargos importantes em Atenas. Sófocles também foi sacerdote de Asclépio, o deus da medicina, e desempenhou um papel significativo na introdução do culto de Asclépio em Atenas.

Ele é amplamente considerado um dos maiores dramaturgos da história. Nas suas tragédias, explorou temas como o destino, a justiça, a honra e a relação entre os humanos e os deuses. A Sua habilidade em combinar uma narrativa competente com profundidade filosófica o imortalizou como uma figura central na história do teatro e da literatura.

Sófocles faleceu em Atenas em 406 a.C., aos 90 anos de idade e deixou uma obra que se tornou um dos cânones da cultura ocidental, inspirando dramaturgos, poetas, pintores, cineastas e filósofos até hoje.

Por que uma peça de teatro escrita no século V a.C. ainda mobiliza tanto as pessoas?

Antígona é uma das peças mais montadas no mundo, desde suas primeiras traduções no século XVI. No séc. XVII ela tem mais de 30 adaptações líricas conhecidas, e nos séculos XVIII e XIX, foi a tragédia grega mais celebrada na Europa. No século XX, em plena Segunda Guerra Mundial, e pouco depois, sobre os escombros dela ainda quentes, dois dramaturgos europeus, resgataram o mito de Antígona, dando novos tons para os personagens e adaptando as motivações e o desenvolvimento da ação dramática. Jean Anouilh, em 1942, adotando a perspectiva da Resistência Francesa à ocupação alemã e o alemão Bertolt Brecht, em 1948, colocando a protagonista de Sófocles em franca oposição a um Creonte que é claramente uma analogia à Hitler.

CORO — Na criação que o cerca, só dois mistérios terríveis, dois limites. Um, a morte, da qual em vão tenta escapar. Outro, seu próprio irmão e semelhante, o qual não vê e não entende.

As reescrituras do texto sofocliano não só recontextualizaram a obra, como instigaram várias traduções e adaptações. Teve uma muito importante, feita por Millôr Fernandes, que aconteceu no Brasil em pleno 1969. Durante a ditadura militar no Brasil, a peça foi reinterpretada em várias montagens para refletir a resistência contra a opressão política que Antígona nasceu para encarnar.

Eu vou destacar duas adaptações atuais que assisti: a atriz Andréa Beltrão interpretando, dirigida por Amir Haddad, a mesma tradução da montagem de 69, de Millôr Fernandes, que acabei de mencionar - tem um momento lindo, da temporada no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, que é fácil de achar no Youtube, em que a grande atriz brasileira Eva Wilma, a Antígona de 1969, presente na platéia, aos 85 anos, declama “decor” o texto de Sófocles.

Também tem em um filme interessante sobre o processo de construção da peça, vivido por Andréa Beltrão e dirigido por Maurício Farias, e o filme canadense de 2019, Antigone: a resistência está no sangue de Sophie Deraspe, que eu vi em uma das tvs a cabo disponíveis no mercado atualmente, e que usa a tragédia para abordar o tema da atual tensão em torno dos imigrantes no Canadá.

Pois é, os gregos não aprenderam, nem nós, ao longo dos 2400 anos que se passaram

E ela se repete! O contínuo interesse das plateias por Antígona pode ser atribuído a uma série de fatores, um deles é a natureza atemporal dos temas explorados na peça. A tragédia aborda questões fundamentais como o conflito entre a lei divina e a lei humana, a luta pela justiça, a resistência à tirania, o luto e a dignidade humana. Esses temas transcendem as fronteiras do tempo e do espaço, mantendo sua relevância em diferentes contextos culturais e sociais ao longo da História. No Posfácio escrito para a edição traduzida por Millôr, Haddad nos provoca:

“ Quem organiza os afetos?”

Outro fator que contribui para o interesse contínuo é a adaptabilidade da história de Antígona que permite aos artistas e diretores explorarem novas interpretações e abordagens criativas. A flexibilidade da narrativa e a profundidade dos personagens oferecem espaço para inovação e experimentação, permitindo que cada montagem ou adaptação traga uma perspectiva única sobre a história. Isso mantém a peça relevante e atrativa para o público.

Além disso, a capacidade de Antígona de estimular reflexões críticas sobre impasses sociais e políticos contemporâneos. A peça serve como um espelho para a sociedade, convidando o público a considerar questões como o abuso de poder, a resistência à opressão, a ética e a justiça.

Quais limites determinam o que é público ou privado? De que precisamos desistir para desenvolver uma cidadania de primeira classe? O que precisaríamos manter para não perdermos nossa identidade nem ferir de morte nossa subjetividade?

O dramaturgo Amir Haddad, como uma esfinge erudita do nosso tempo, enuncia, entre outras, algumas perguntas que devem ter-se feito os gregos do século V e que continuam a ecoar.

Antígona, é hoje uma mulher cheia de experiências, que viveu incontáveis vidas. Ela já era um mito antes de Sófocles, uma referência a códigos e modelos arcaicos de parentesco de um passado ainda mais longínquo - desde a tradição oral, seguida de suas inúmeras interpretações até hoje.

Cada tradução reinicia a cada vez, mais do que a tradução em si, a transferência da história em situações artísticas e visões diferenciadas de acordo com o período histórico e com os respectivos autores e suas militâncias.

Por fim, acrescento o apelo emocional da história de Antígona. A tragédia oferece uma experiência emocional profunda, explorando temas como o luto, o sacrifício e a luta pela liberdade, tocando os espectadores em um nível pessoal.

ANTÍGONA — Não nasci para o ódio, mas para o amor.

Sófocles conhecia bem o seu ofício, sabia a força da palavra dita e escrevia para isso

O estásimo começa com “Muitos prodígios há; porém nenhum maior do que o homem” (SÓFOCLES, 1992, verso 332). A palavra usada na tradução do texto foi “prodígios”, mas Castoriadis discute os sentidos da palavra na versão original, “deinos”. Segundo ele, “deinos” comportaria um duplo sentido, “maravilhoso” e “terrível”, e Sófocles a teria usado com os dois sentidos. Assim, o ser humano seria ao mesmo tempo maravilhoso e terrível. [Silva, E. E.; Perrusi, M. S.; Moraes, A. H. Análise retórica e moral de Antígona.]

Aristóteles, em sua Poética, provavelmente escrita entre os anos 335 a.C. e 323 a.C., e certamente conhecedor da obra de Sófocles, define a tragédia como uma imitação de ações sérias e completas, que evoca piedade e medo, levando à catharsis.

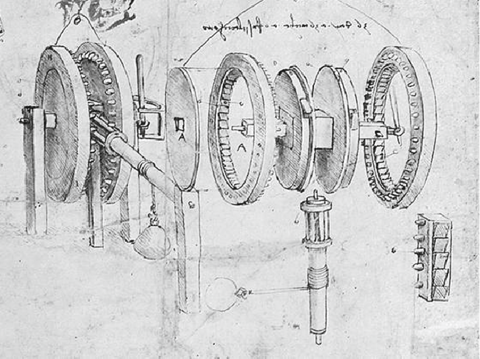

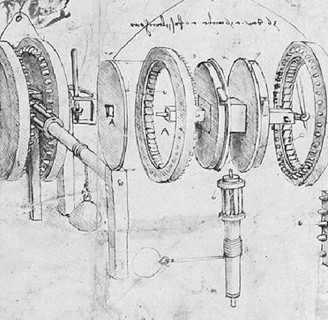

Os mecanismos da tragédia, conforme estabelecidos por Aristóteles, são interessantes para compreender e apreciar o gênero dramático, mas uma das mágicas do teatro é a capacidade de atingir profundamente o público mesmo que ele não entenda como, mesmo que ele não domine a engenharia do mecanismo. Aristóteles identificou vários elementos e princípios que compõem a tragédia grega clássica, dos quais devo citar alguns:

O mito, ou enredo, é a estrutura narrativa da tragédia, a sequência de eventos que compõem a trama, incluindo a introdução, o desenvolvimento e a resolução do conflito, é a base sobre a qual a ação dramática se desenrola. Aristóteles enfatiza a importância de personagens bem desenvolvidos, com qualidades e defeitos que os tornam críveis e cativantes para o público, a eloquência dos discursos e a capacidade de transmitir emoções e significados por meio das palavras.

O pensamento, ou a reflexão, é outro mecanismo importante. Refere-se à lógica, à argumentação e à profundidade intelectual presente nos discursos e nas interações entre os personagens. O pensamento na tragédia contribui para a complexidade e a riqueza temática das peças. Aristóteles também destaca a melopeia, que se refere à música e ao coro - na tragédia a música desempenha um papel significativo na criação de atmosfera e na intensificação das emoções experimentadas pelo público.

Os gregos vivem nesse período um momento sensível às questões da temporalidade, que a tragédia explora na elaboração de um contexto capaz de evocar naquele momento, presente e limitado, a mneme, uma presença de algo que já não existe mais ali, que lá está como phántasmai do passado. Essa representação, presente, provoca no público uma recordação, anamnesis, muito eficaz para catalisar o mais essencial, a catharsis, que é o efeito emocionalmente transformador que a tragédia busca alcançar no público. Por meio da representação de eventos trágicos e da experiência das emoções intensas, a tragédia visa purgar e purificar as emoções do espectador.

O Espetáculo

Ainda, para Aristóteles, o espetáculo também é uma parte integral da experiência trágica, contribuindo para a imersão do público na narrativa, ele engloba todos os elementos visuais e auditivos da performance teatral. Théatron pode ser traduzido como “lugar para ver”, e essa proeminência da visão para os gregos é reflexo de uma cultura em que ver, idéin, e saber, eidenai, são um mesmo verbo. Para aqueles gregos, ver e viver, significavam a mesma coisa, é ver a luz - a privação da luz do sol equivale a morte, e estar na luz - ser visto.

Sendo a tragédia teatro, ela é, portanto, ação, e é encenada em um espaço específico, carregado de simbolismo e de peso cultural e social no ideário da pólis e por sua vez afluente do processo constituinte da pólis e da identidade políade. O espaço do teatro refletia a pólis, sendo bem delimitadas as seções reservadas aos vários grupos de cidadãos de acordo com o seu status social e político, sua idade e talvez sua tribo. A primeira representação no teatro era a da própria pólis.

Filho de Dionísio e Atenas, o teatro clássico grego estabeleceu muitas das convenções e estruturas que ainda são usadas no teatro contemporâneo. Grandiosos, com capacidade para até 15 mil pessoas, eles eram construídos ao ar livre, em encostas naturais, geralmente com vista para o mar, aproveitando a topografia para criar uma boa acústica e visibilidade. A área de assentos, chamada de theatron, era semicircular e construída em degraus ascendentes. Os espectadores se sentavam em bancos de pedra, com os melhores lugares reservados para autoridades e sacerdotes.

No centro do teatro havia a orquestra, uma área circular onde o coro se apresentava. Originalmente, a orquestra era um espaço de terra batida, mas em teatros posteriores, podia ser pavimentada. E no centro da trama estava o coro, um elemento central no teatro grego, composto por 12 a 15 membros na tragédia e até 24 na comédia. Ele comenta os acontecimentos, expressa suas opiniões e até mesmo influencia as decisões dos personagens, além de representar a voz do povo ou da sociedade, ele promove o vínculo entre os espectadores e os personagens, entre os deuses e os homens, já que para os gregos o teatro era parte de uma experiência religiosa. Ele é também a voz moral e filosófica na peça. Sua presença constante e suas intervenções reflexivas ajudam a ressaltar as lições morais e filosóficas da história.

Em Antígona, o coro não só comenta sobre os eventos à medida que se desdobram, mas também destaca as consequências trágicas das ações dos personagens. Em suas intervenções, frequentemente contrapõe as ações e decisões dos personagens principais, oferecendo uma visão mais ampla ou alternativa dos eventos. As posições de Antígona e Creonte seriam mesmo inconciliáveis? O coro no começo apoia Creonte, mas no final concorda com Antígona, sem deixar de fazer ressalvas às atitudes de ambos.

CORO — [Para Creonte] A hora do erro chega a todo ser humano. Mas quem logo a percebe e se corrige é menos tolo, menos infeliz, tem menos culpa. Não apunhala quem já não tem vida. Perdoa o morto. Poupa o cadáver.

CORO — Mais forte do que o destino é a cegueira dos que não querem ver. Antígona assistiu se forjarem espadas em fornos camuflados. E não indagou por quê. Viu gente estranha em palácio trazendo mensagens misteriosas. E continuou tecendo o seu véu de noiva sem buscar decifrá-las. As praças ficaram mais vazias, o frio da morte atingiu muitos lares, mas a filha de Édipo só despertou do sono quando ouviu o grito de terror em sua própria porta.[...]

Atrás da orquestra, havia a skene, uma estrutura que servia como pano de fundo para a ação e como área de bastidores. A skene podia ter portas e janelas que permitiam entradas e saídas dos atores. Os corredores de entrada e saída para a orquestra, chamados de parodos, eram usados pelo coro e pelos atores para acessar o palco. Em teatros posteriores, o proskenion, uma plataforma elevada em frente à skene, foi adicionado, servindo como área de atuação principal para os atores.

Os atores usavam máscaras que amplificavam a voz e permitiam a rápida mudança de personagens. As máscaras também ajudavam a expressar emoções e características específicas dos personagens. As roupas eram coloridas e grandiosas, geralmente feitas de linho e lã. No começo, apenas dois ou três atores desempenhavam todos os papéis principais em uma tragédia, independentemente do número de personagens. Esses atores eram todos homens, e eles também interpretavam papéis femininos.

O teatro grego era dividido principalmente em dois gêneros: tragédia e comédia. As tragédias tratavam de temas sérios e morais, enquanto as comédias eram satíricas e humorísticas.

A peça geralmente começava com um prólogo, onde um ou mais personagens introduziam o tema e o contexto da história. Após o prólogo, o coro fazia sua entrada cantando, o que estabelecia o tom da peça. A ação principal da peça era dividida em episódios, onde os atores interagiam e desenvolviam a trama. Entre os episódios, o coro cantava as stasima, que eram odes reflexivas sobre os eventos que haviam ocorrido. A peça terminava com o êxodo, onde o coro e os atores faziam sua saída, geralmente com uma conclusão moral ou uma reflexão final.

Muitas peças gregas eram baseadas em mitos e lendas, explorando temas como destino, justiça, honra e a relação entre humanos e deuses. As tragédias frequentemente abordavam dilemas morais complexos e as consequências das ações humanas. As comédias, em particular, eram usadas para satirizar figuras públicas e eventos contemporâneos, oferecendo uma crítica social e política.

A tragédia grega não é só um entretenimento

Há que ser dito aqui também que o teatro grego, além do que já mencionei anteriormente, era um meio de explorar questões filosóficas e morais dos cidadãos, e desempenhou um papel fundamental na paideia grega - um conjunto de práticas e conceitos que se referem à educação e formação integral dos atenienses.

A paideia era um processo abrangente que visava moldar não apenas a mente e o corpo, mas também o caráter dos indivíduos. Através das apresentações teatrais, os gregos antigos buscavam transmitir valores, estimular a reflexão crítica e promover a catharsis emocional e espiritual. A tragédia não era apenas entretenimento, mas sim uma ferramenta essencial para a educação moral, ética e cívica dos cidadãos. A função da tragédia na paideia grega pode ser compreendida em três aspectos inter-relacionados: educação, reflexão e catharsis.

A tragédia servia como uma forma de educação moral e cívica. As peças teatrais apresentavam narrativas e personagens complexos, permitindo que o público testemunhasse as consequências de ações humanas, tanto positivas quanto negativas. Ao fazer isso, a tragédia transmitia lições sobre virtude, justiça, coragem e responsabilidade, contribuindo para a formação ética dos cidadãos.

Além disso, a tragédia estimulava a reflexão crítica. As questões levantadas nas peças, muitas vezes relacionadas a conflitos entre o divino e o humano, o destino e o livre-arbítrio, a lei e a justiça, convidavam os espectadores a considerar diferentes perspectivas e a questionar suas próprias crenças e valores.

E a catharsis permitia que os cidadãos liberassem emoções reprimidas, encontrassem consolo em sua própria humanidade e saíssem das apresentações teatrais com uma sensação de renovação e clareza. Ela era uma ferramenta poderosa para a educação moral, ética e cívica dos cidadãos gregos e de consolidação de sua identidade, pois na catharsis o erro de um é o erro de todos.

Mas Sófocles, além de seu perfeito domínio da palavra - da palavra dita, dramatizada, dialógica - e dos recursos cênicos à sua disposição, também faz uso do pathos, que significa literalmente sofrimento, paixão, afeto e é um recurso retórico que tem como objetivo despertar uma resposta emocional no público. A habilidade de Sófocles em criar situações que provocam uma profunda emoção é evidenciada em diversas partes da peça. Ele constrói personagens que são profundamente humanos e cujos conflitos internos e dilemas morais ecoam na audiência de maneira poderosa.

Um exemplo é a luta de Antígona para honrar seu irmão, desafiando a lei imposta por Creonte. A decisão de Antígona de enterrar seu irmão, apesar da proibição do rei, é uma demonstração de lealdade e honra à família, que evoca no público uma forte resposta emocional. Este ato de desafio, que coloca Antígona em rota de colisão com Creonte, culmina em uma sequência de eventos trágicos, aumentando ainda mais o pathos da peça.

ISMÊNIA — Você tem a audácia de enfrentar o edital de Creonte e a ira do povo?

ANTÍGONA — Nenhum dos dois é mais forte do que o respeito a um costume sagrado.

Honrar os mortos, para Antígona, é um direito fundamental. E, para o cidadão, o direito à memória, aqui numa analogia política, não é fundamental para um regime democrático?

O uso magistral do pathos por Sófocles também é evidente na subsequente tragédia que se abate sobre a família real. A realização tardia por Creonte dos seus erros e o desespero que se segue à morte de sua esposa e filhos são momentos carregados de uma intensa emoção.

CORO — Desgraçado de ti que aprendeste tão caro e já tão tarde. Que não ouviste as vozes de conselho e confundiste o teu poder com o teu direito. A todos nos perdeste.

CREONTE — Olhem para mim e vejam a que preço aprendi a ser humano.

A habilidade de Sófocles em manipular as emoções do público, comprovam o seu virtuosismo no uso do pathos para aprofundar o impacto de sua obra.

Atenas, cerca de 441 a.C.

Antígona, foi escrita e encenada pela primeira vez por volta de 441 a.C., contextualizá-la historicamente, no ambiente cultural e político da Grécia clássica, ajuda a entender a profundidade e o impacto da obra. Atenas, no século V a.C., era uma das cidades-estado mais poderosas e influentes da Grécia. Este período, conhecido como a Era de Ouro de Atenas, foi marcado por um florescimento cultural, artístico e intelectual sem precedentes. Sob a liderança de Péricles, Atenas se tornou um centro de inovação democrática, filosófica e artística e o teatro captura e se apropria da grandiosidade do projeto de realizações iniciado pela tirania.

A democracia ateniense permitia a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas, embora essa cidadania fosse restrita a homens livres, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. Este entendimento é capital para entender as tensões políticas e sociais exploradas em Antígona.

A tragédia era uma forma de teatro profundamente enraizada na religião e na cultura cívica de Atenas. As peças eram apresentadas durante festivais religiosos, como as Dionísias - em honra ao deus Dionísio, o deus do teatro e da religião, cujas celebrações fundiam em vinho homens e deuses, no mês elafebólion (março/abril) - que eram eventos cívicos importantes. Além disso, o enredo de Antígona é baseado em mitos antigos que eram bem conhecidos do público ateniense.

Antígona coleciona temas que reverberam profundamente no contexto político de Atenas. A tensão entre as leis divinas e humanas, a lealdade familiar versus a lealdade ao estado, e o papel da mulher na sociedade são questões centrais na peça. A figura de Antígona, que desafia a autoridade em nome de princípios morais superiores, pode ser vista como uma crítica à tirania e à opressão.

CORO — Quantas vezes uma fúria excessiva é apenas a fraqueza apavorada. Mas é tão mortal quanto uma força verdadeira.

TIRÉSIAS — Usas o teu poder contra indefesos. Ofendes porque não temes punições.

Antígona foi bem recebida no contexto da democracia ateniense, onde o debate e a retórica eram valorizados, porque a peça também pode ser interpretada como uma reflexão sobre os limites do poder e a importância do diálogo e da compreensão mútua. A peça questiona a inflexibilidade de Creonte e sugere que a verdadeira liderança requer sabedoria e compaixão.

CORO — A vida é curta e um erro traz um erro. Desafiado o destino, depois tudo é destino.

Em Antígona, a protagonista, que dá o nome à peça, desafia as normas sociais com seu compromisso inabalável com a lealdade familiar. É uma personagem de grande complexidade e carga emocional, que luta pela justiça e pela honra, mesmo que isso signifique pagar com a própria vida. Através de Antígona, Sófocles explora temas profundos como o dever, a moralidade e os conflitos entre leis humanas e divinas.

ANTÍGONA — Pois obedece então a teus senhores e glória a ti, irmã. Eu vou enterrar o nosso irmão. E me parece bela a possibilidade de morrer por isso. Serei amada para sempre pelos que sempre amei e junto deles dormirei em paz. Devo respeitar mais os mortos do que os vivos, pois é com eles que vou morar mais tempo. Mas tu és livre para ficar com os vivos e desonrar os mortos.

Creonte, o antagonista, é o contraponto perfeito para Antígona. Ele é o governante autoritário que simboliza a luta entre a lei do estado e as crenças pessoais e Ismênia, a irmã de Antígona, fornece uma perspectiva contrastante, escolhendo deveres sociais sobre os familiares, representa a conformidade e a obediência à lei Suas motivações e conflitos formam o cerne da peça. Eles encarnam diferentes aspectos do conflito e as expectativas sociais, entre as condições de mulheres e homens e as condições dos gregos, com suas razões e também teimosias.

ISMÊNIA — Eu não desonro nada; apenas não me sinto com forças para desafiar o Estado.

CREONTE — E tu, que ignoras tudo ou quase tudo, pedes-me que escute a voz do povo. Essa voz que gagueja frases sem sentido. Para fertilizar o solo, é necessário força. Não se pergunta ao solo se deseja a lâmina do arado.

Tem vários outros personagens interessantes na peça, Hémon, Eurídice, O Soldado… Eu poderia falar de Tirésias, por exemplo, Tirésias é um adivinho cego que aparece em várias outras peças, em Édipo Rei, por exemplo, é ele quem revela a Édipo sua verdadeira identidade, de filho e marido e de pai e irmão… Em Antígona, é ele quem dá o “spoiler”:

TIRÉSIAS — Pois saiba então o fato que, uma vez sabido, tu amaldiçoarás, pois não poderás mais esquecer: o sol não completará muitas viagens e já estarás pagando com um ser saído de tuas próprias entranhas a vida que acabas de enterrar e o morto que não deixaste sepultar. [...] Muito pouco tempo vai passar antes que gemidos de homens e mulheres comecem a se fazer ouvir em teu próprio palácio. Um tumulto de ódio vai se erguer contra ti de todos os caminhos onde passarem tuas tropas deixando mortos aos cães e aos abutres. [...] Tua guerra continua.

E ele não nasceu cego! O jovem Tirésias, um dia, passeando na floresta, matou uma cobra fêmea, as deusas ficaram bravas e o condenaram a um terrível castigo: viver como mulher por sete anos! Um outro dia, algum tempo depois, Zeus e Hera disputavam quem tinha mais prazer no sexo: o homem ou a mulher? A ideia foi chamar Tirésias para mediar o conflito, afinal, ele sabia como era ser homem e mulher. Tirésias garantiu que era a mulher. Hera, furiosa com a revelação do segredo, tirou-lhe a visão! Zeus, para compensá-lo, deu-lhe o dom da previsão.

Para ajudar quem não conhece o texto da peça, um pequeno resumo:

Tebas, praia em frente ao Palácio Real, onde outrora residia Édipo. Ao fundo o palácio, com três portas, das quais a maior, no centro.

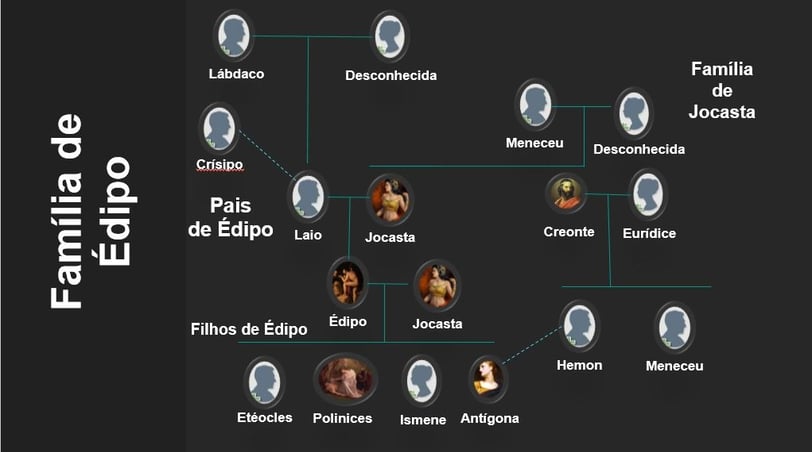

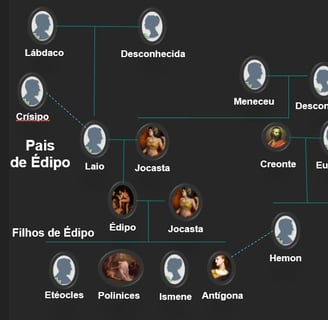

A peça se passa em Tebas, logo após uma guerra sangrenta entre os irmãos, Etéocles e Polinices. Etéocles e Polinices, eram dois de quatro irmãos, os filhos homens de Édipo e Jocasta.

Como eu já havia dito antes, Édipo Rei é outra peça de Sófocles que junto com Édipo em Colona formam uma trilogia com Antígona (que foi escrita primeiro). Elas - e uma telenovela, escrita por Dias Gomes, que fez muito sucesso e provocou escândalos no Brasil em fins da década de 1980 -, contam que Édipo, que cresceu longe, em Corinto, depois de, ainda bebê, escapar da morte planejada pelos pais, assume o trono de Tebas após matar o amaldiçoado pai, Laio, e casar com a mãe, Jocasta.

Laio era vítima da maldição lançada sobre ele pelo rei de Pisa, o poderoso Pélope - que o abrigara após seu banimento - enfurecido após o suícido do seu jovem único filho, Crisipo, depois de ter sido violado pelo homem que ele hospedava. - Laio não poderia ter filhos! A maldição foi confirmada pelo célebre oráculo de Delphos, no dia do casamento dele com Jocasta.

O oráculo falou também para o jovem hedonista Édipo, que quando ouviu aquilo, deixou Corinto tentando fugir do desígnio. Dito pelo oráculo, obra do destino! Ele inexoravelmente, matou o pai, que cruzou com ele na estrada, indo consultar o mesmo oráculo porque ouviu rumores sobre a volta dele; desvendou o enigma da esfinge: “o que é que de manhã tem quatro patas, de tarde tem duas e de noite tem três?”; assumiu o trono de Tebas e desposou a mãe, tendo quatro filhos com ela: além de Etéocles e Polinices, as meninas Antígona e Ismênia. Ele era um condenado! Podemos dizer que a jovem Antígona é neta da maldição!

Como no famoso “complexo de Freud”, Édipo faz tudo isso inconscientemente, e Jocasta se enforca quando descobre. Ao ver o que causou, Édipo, com um broche arrancado das vestes da mãeesposa, fura os próprios olhos. E se retira para morrer como mendigo em Colona, acompanhado no martírio pela filhairmã, Antígona.

No começo da peça, o rei Creonte, que assumiu o trono após a morte dos irmãos, por ser irmão de Jocasta, e tio de Antígona, como o novo líder de Tebas, toma uma decisão polêmica: proibir o sepultamento de Polinices, considerado um traidor por ter lutado contra sua cidade natal.

CREONTE — Por estas regras simples eis o que disponho sobre os filhos de Édipo: Etéocles, que morreu defendendo a cidade, deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão, Polinices, amigo do inimigo que nos atacava; Polinices, que voltou do exílio jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera e conduzir seu próprio povo à escravidão, esse ficará como os que lutavam a seu lado — cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele, prestar-lhe enfim qualquer atenção póstuma. Que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres, se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça odienta. O sentido da minha decisão é que, mesmo depois de mortos, não devemos tratar heróis e infames de maneira idêntica. Nunca, enquanto eu for rei, Tebas dará tratamento igual ao traidor e ao justo.

Cabe aqui uma breve explicação: com a morte de Édipo, os irmãos, Etéocles e Polinices, resolveram partilhar o trono, alternar o poder, só que numa das transições, Etéocles se recusou a transferir o cargo para o irmão. Polinices se alia, então, com o Rei de Argos que disputa há tempos o trono de Tebas, e liderando os exércitos de suas respectivas cidades, os irmãos Etéocles e Polinices travam uma batalha épica conhecida como Guerra dos Sete Contra Tebas. No final, os dois duelam e se matam mutuamente, deixando a cidade de Tebas em apreensão e caos.

ANTÍGONA — Ismênia, minha adorada irmã, existe ainda alguma desgraça que Zeus não nos tenha infligido por sermos filhas de Édipo? Tudo quanto é doloroso e funesto, tudo quanto é infame e vergonhoso caiu sobre a nossa cabeça sem diminuir a fúria desse deus. Da estirpe orgulhosa e sofrida de Laio, resta só nós duas. E agora, essa proclamação que nosso comandante lançou a toda Tebas.

A decisão de Creonte gera um conflito com Antígona, que acredita que o dever moral e religioso a obriga a enterrar seu irmão. Não sepultar o morto é uma ofensa aos deuses, à família e à pátria. O não sepultamento era o que de pior podia acontecer com um grego no século V. A alma não sepultada e não honrada ficaria vagando sem ser aceita por Hades.

“Os mortos têm que ser enterrados.” essa frase está num conto de Bernardo Kucinski, um escritor brasileiro que teve a irmã e o cunhado mortos e desaparecidos pela ditadura e escreve sobre isso uma ficção poderosa. Essa frase nos fala desde, Príamo, rei de Tróia, que suplica a indulgência de Aquiles na passagem da Ilíada, quando o herói, desrespeitando a ética dos rituais fúnebres dos vencidos em combate, prendeu o cadáver de Heitor ao seu carro e deu a vergonhosa volta às muralhas de Tróia, para só largar o corpo, ensanguentado e desfeito, após o pedido de indulgência do já velho pai. Essa frase nos falam as mães e avós da Praça de Mayo, a militância de Hildegard Angel, a família de Rubens Paiva, e tantos outros, nos falam várias mães e irmãs, de favelas brasileiras, das vítimas da Covid-19, dos refugiados desaparecidos. Essa frase nos fala dos holocaustos nazistas e sionista, e de Lumumba, dos restos de Che Guevara… nos fala do humano direito ao luto e à memória!

E como lutar quando se nasce mulher? E como engolir a impotência da sua condição feminina. O diálogo de Antígona e Ismênia resumem a condição existencial de pelo menos metade da humanidade, existir oprimida.

ISMÊNIA — E agora nós — nós duas sozinhas —, pensa bem que fim será o nosso, mais miserável do que todos, se desprezarmos o decreto do rei, desafiarmos sua força. Não, temos que lembrar, primeiro, que nascemos mulheres, não podemos competir com os homens; segundo, que somos todos dominados pelos que detêm a força e temos que obedecer a eles, não apenas nisso, mas em coisas bem mais humilhantes.

Quem traz no corpo essa marca sente nas entranhas a força da fala de Ismênia. Mas, se a peça fala do machismo, ela nos fala antes da possibilidade de questionar o que está posto, de tornar o dado, assunto. A imaginação alarga o possível. A existência da questão mais do que confirmar o status quo existente, o coloca em discussão como algo que pode ser confrontado.

ANTÍGONA — Pois obedece então a teus senhores e glória a ti, irmã. Eu vou enterrar o nosso irmão. E me parece bela a possibilidade de morrer por isso. Serei amada para sempre pelos que sempre amei e junto deles dormirei em paz. Devo respeitar mais os mortos do que os vivos, pois é com eles que vou morar mais tempo. Mas tu és livre para ficar com os vivos e desonrar os mortos.

Antígona, assume o protagonismo do enredo e da sua vida, contradizendo todas as expectativas da sociedade sobre a atitude costumeira de alguém do seu sexo, e destemidamente, realiza o ato que vai determinar a tragédia, o seu destino fatal e as ações de todos os personagens. A decisão de Antígona, desestabiliza a ordem fálica e expõe uma das contradições que a sociedade manterá aberta ao longo dos séculos.

Hei de lembrar que, às mulheres cabiam, na época, a realização dos ritos religiosos, mas na peça isto é apenas o pano de fundo para o enfrentamento consistente do debate político e administrativo por uma mulher, o que é desde sempre subversivo e coloca em cheque mais o macho que o rei:

CREONTE —É evidente que eu não sou mais homem, e ela é o homem se eu deixar impune a petulância.

A reação gerada também é sempre dramática pela forma como a escolha de Antígona é percebida pelos homens como ameaçadora da sua soberania e é sintomático que as insinuações sórdidas de Creonte, insistem em perdurar:

CREONTE — Senhores, não é necessário muita perspicácia para verificar que são ambas loucas, essas duas jovens. Uma é maluca de nascença. A outra acaba de ficar neste momento.

É natural para Creonte que o restabelecimento da ordem passe por desacreditar a capacidade intelectual da mulher Antígona, e pela submissão violenta de seu desejo à hierarquia determinada pelo gênero. Após o desatino irresponsável e potencialmente contagioso, a mulher deve ser reconduzida ao seu papel determinado e Antígona deve ser silenciada, literalmente mandada de volta à obscuridade, desta vez para sempre.

CREONTE — Não estou disposto a deixar a indisciplina corroer meu governo comandada por uma mulher. Se temos que cair do poder, que isso aconteça diante de outro homem.

Por outro lado, Sófocles inscreve na peça a possibilidade do homem também divergir do pensamento dominante da pólis e o personagem de Hémon encarna, mais que o amante apaixonado, alguns diriam “enfeitiçado”, a existência dessa possibilidade como escolha possível no universo masculino.

Não à toa a atitude de Hémon é referida pelo pai com os mesmos adjetivos tidos como adequados para classificar a insubmissão feminina. O rebaixamento dos seus argumentos passam pela comparação da atitude dele com um comportamento “feminino”. A reação do jovem, no entanto, também tem dificuldades de escapar do universo da misoginia.

CREONTE — Vejam a fúria com que defende uma mulher.

HÉMON — Se te sentes mulher. Só estou te defendendo de ti mesmo.

É notável que Sófocles nos lembre continuamente da condição feminina de Antígona, como se sublinhasse que ela sofreria a mais não por sua ação, mas sim por ser mulher.

ANTÍGONA — Contudo, os cidadãos sensatos apoiam e dão razão ao meu comportamento. Sabem que se eu fosse a mãe de um filho e o visse morto, ou se meu marido morto estivesse apodrecendo ao sol, eu não enfrentaria a fúria da lei nem a incompreensão da maioria. Qual a norma insensata — alguns vão perguntar — que preside o meu comportamento?

Essa fala, inclusive, intriga alguns comentadores que enxergam nela um espectro das reminiscências incestuosas da família, como algumas falas seguintes reforçam, Sófocles parece sugerir nesse exercício de quebra de expectativa, a comoção de uma paixão mais que simplesmente fraternal.

ANTÍGONA — Agora tocaste no ponto mais dolorido que há dentro de mim — a sorte de meu pai. E me vem o horror do leito de minha mãe, o tenebroso leito onde ela dormiu com o próprio filho. De que gente infeliz, de que desgraçado instante se gerou meu miserável ser. Nada de estranho então que agora eu esteja aqui abandonada e maldita, caminhando sozinha ao encontro deles. Ah, meu irmão, um gesto de amor por ti me traz a morte. Vivo, era bom estar viva a teu lado. Morto, me matas.

Conhecendo, a esta altura, um pouco do autor, creio facilmente que nada é por acaso em Antígona, mas não perco de vista que a polissemia e as ambiguidades são ingredientes básicos das grandes obras de arte.

ANTÍGONA — Tumba, alcova nupcial, eterna prisão de pedra, seja o que seja, lá esperam mortos sem número, para abrir seus braços de sombra a esta infeliz que desce à sepultura sem ter provado o gosto da existência.

Diante da opressão e da negação de sua autonomia, Antígona encontra na própria morte a última forma de reafirmar sua identidade e desafiar as normas impostas pela sociedade patriarcal. Ao tomar as rédeas do seu destino e escolher como e quando morrer da forma mais feminina possível, ela subverte a lógica masculina e se coloca como agente de sua própria história. Antígona não desafia apenas a lei dos homens, ela desafia a condição de homens e mulheres na situação de opressão.

ANTÍGONA — Tu o compreendeste. A tua lei não é a lei dos deuses; apenas o capricho ocasional de um homem. Não acredito que tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses. Porque essas não são leis de hoje, nem de ontem, mas de todos os tempos: ninguém sabe quando apareceram. Não, eu não iria arriscar o castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Eu sei que vou morrer, não vou? Mesmo sem teu decreto. E se morrer antes do tempo, aceito isso como uma vantagem. Quando se vive como eu, em meio a tantas adversidades, a morte prematura é um grande prêmio.

Antígona se rebela contra o decreto de Creonte, desafiando a lei humana em nome da lei divina. Ela acredita que os deuses exigem que os mortos sejam enterrados com dignidade e que ninguém tem o direito de negar esse direito, nem mesmo o rei. Presa em flagrante, assume o crime e enfrenta Creonte. A desobediência de Antígona tem consequências trágicas. Ela é presa e condenada à morte.

CORO — Com extrema audácia tu te lançaste contra o duro pedestal do trono da justiça. Estás aí, caída, e a justiça está lá, inalterada.

Apesar dos apelos do filho Hémon - primo e noivo de Antígona, que termina por acompanhá-la, pelas próprias mãos, ao Hades, o reino dos mortos -, apesar das advertências do velho cego Tirésias e do Corifeu, o rei não se comove. Ele não sabe que ainda sobreviverá à morte do seu outro filho, Meneceu e ao suicídio da esposa, Eurídice, que sucederá ao do primogênito.

CREONTE — Enquanto o povo se distrai nas praças, festejando a vitória, ela será enviada para um lugar deserto, enterrada viva numa gruta de pedra, nas montanhas. Lá não lhe chegará um som de voz humana e poderá conversar em paz com seus mortos queridos. Receberá como alimento apenas a ração de trigo e vinho que os ritos fúnebres mandam dar aos mortos. Isso; para se manter viva terá que se alimentar com a comida dos mortos.

Antígona escolhe a morte por emparedamento, ser enterrada viva, preferindo seguir seus princípios à vida em um mundo que os desrespeita, mas ela desperta uma outra dimensão da legalidade, que está além da lei, além do poder dos governantes, uma lei que desrespeitada inviabiliza a existência de humanidade.

Conclusão

O nosso “sobrevoo” pelo oceano que a Antígona de Sófocles configura e os vários continentes que dela emergem, permitiu além da visão panorâmica da obra, registrar alguns marcos e fazer aproximações que propiciaram diversas chaves de leitura da peça e o entendimento dos usos a que ela se emprestou, pelos vieses de artistas e pensadores diversos, ao longos dos séculos, às distintas platéias que nos separam da sua primeira encenação.

Temos consciência da distorção simplificadora que afeta nossa lente grande angular. A noção clara de que existem muito mais nuances em Antígona e na proposição trágica de Sófocles. Antígona contém Creontes e Creonte contém Antígonas, o que Sófocles propõe não é uma solução para os dilemas da humanidade mas uma problematização da condição em que nos encontramos, cindida entre religião e política, entre família e sociedade, entre particular e público, entre masculino e feminino e empenhados em existir.

A tragédia de Antígona, que aborda o direito à memória e a resistência diante da injustiça, e da opressão, ecoa em muitos contextos contemporâneos. A peça é uma metáfora para a luta pela justiça e pelos direitos humanos, em novas montagens e adaptações em peças de teatro, filmes e outras formas de arte.

Relacionando a tragédia de Antígona com fatos atuais - como os desaparecidos na ditadura militar no Brasil, as mães e avós da Praça de Maio em Buenos Aires, as dos desaparecidos refugiados ou das vítimas do genocídio em curso nas favelas brasileiras ou na Palestina, entre outros exemplos - podemos observar paralelos significativos. A peça ganha especial relevância nos momentos em que, assombrados pelos mortos, precisamos resistir.

Além disso, ela é usada para questionar as leis e políticas que muitos consideram injustas, destacando a luta contínua entre a moralidade pessoal e a legislação estatal. Um bom exemplo é a reinterpretação da tragédia no contexto do ativismo atual, como o movimento pela legalização da maconha. Antígona dramatiza a precariedade do humano, pauta uma compreensão de lei que se funda na falta, a metáfora para dos limites.

Como disse o diretor de teatro brasileiro Amir Haddad, no posfácio da tradução feita por Millôr, “Antígona é a tragédia da desobediência civil”.

________________________________________________________________

Todas as citações foram tiradas da edição feita pela Paz & Terra, em formato eletrônico (e-book), da tradução de Millôr Fernandes, em 2021. Na bibliografia estão os livros e textos pelos quais passeei interessado e nos quais me apoiei fartamente. Acrescento links para sites e vídeos que também muito me serviram para reflexão e na elaboração do texto.

BIBLIOGRAFIA

ARISTÓTELES. The Poetics. Trad. BUTCHER, S. H. Kindle [e-book].

BARBOSA, T. V. R. Tempo E Espaço No Teatro Antigo: A Efemeridade E A Kátharsis. Phoínix, Rio De Janeiro, v. 13, n. 1, 2020. p. 334-349.

BIAJOLI, M. C. P. Antígona: Um Estudo Sobre Os Limites Da Liberdade Feminina Na Grécia Antiga. Hélade, Niterói, a. 4, v. 3 - n. 1, Dez. 2018, p. 99-108.

BRANCO, S. D. Antígona, Mulher Levantada. Vértice, Lisboa, n. 176, Jul./Ago./Set. 2015. p. 109-117.

FIGUEIRA. B. C. S. Antígona E A Ditadura Militar: A experiência e o diálogo cênico-trágico na montagem do Coletivo Calcanhar de Aquiles. 2017. 189 f. Dissertação (Mestrado em Literatura) - Programa de Pós-Graduação em Literatura do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro, 2017.

FRANCA-HUCHET, P. D. Bloco De Notas: Procurando Antígona. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UnB. Brasília, v. 19, n. 1/jan.-jun. 2020. p. 231-253.

GONÇALVES, T. C. O. E NEVES, H. C. S. Antígona: como a tragédia grega ajuda a compreender o direito à memória. Jurisvox, Patos de Minas, n. 21, dez. 2020, p. 111-129.

KUCINSKI, B. O Velório. In: KUCINSKI, B. Você Vai Voltar Pra Mim e outros contos. São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 49-56.

MIRANDA, R. O luto das mulheres na Antígona, de Sófocles. Calíope: Presença Clássica. Rio de Janeiro, n. 39 (separata 7), a. 37, 2020.1. p. 4-33.

MOURÃO, V. E REZENDE, D. A Tragédia da maconha: Antígona, neo-ativismo canábico e a transformação do regime moral em mobilizações antiproibicionistas. Dilemas. Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, 2024.

NASCIMENTO, C. E. G. A Morte E A Morte Das Vítimas Da Covid-19 No Brasil: O Direito À Memória Enquanto Resistência À Necropolítica Em Tempos De Pandemia Do Coronavírus. Teoria Jurídica Contemporânea. Rio de Janeiro, v. 7, 2024.

PASCOLATI, S. A. V. Reescrituras De Antígona E Faces Modernas Do Trágico. Revista Do Sell. Uberaba, v. 2, n. 2, 2010.

SOUSA, E. A tragédia grega: origens - textos traduzidos e comentados. SOUSA, E., MOTA, M. E LÓIA, L. (org.). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2022.

SABINO, M. L. M., ROCHA, F. B. e CODEÇO, V. F. S. Comparando a Construção do ideal de cidadão na Atenas Clássica - O Que A Poesia, O Esporte E O Teatro Têm A Nos Dizer? In: LESSA, F. S. (org). Poder e Trabalho: Experiências em História Comparada. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. p. 121-151.

SILVA, E. E.; PERRUSI, M. S. E MORAES, A. H. Análise retórica e moral de Antígona. Letras. Curitiba, n. 97, jan./jun. 2018. p. 38‑54.

SILVA, M. B. O Conceitual E O Material: Contribuição Ao Estudo Do Teatro E Da Tragédia Grega. Gaîa, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, 2021. p. 55-71.

SÓFOCLES, Antígona. Tradução de Mário de Andrade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 1994.

SÓFOCLES, Antígona. Tradução de Millôr Fernandes. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2021. [e-book]

SÓFOCLES, Antigone. Tradução e introdução Trajano Vieira. São Paulo: Perspectiva, 2009.

OUTRAS REFERÊNCIAS

8º Ciclo | Obras-primas da literatura universal: Antígona – O feminino como crime político. In: YOUTUBE: Video, 54’24”. Disponível em: https://youtu.be/VOJwZm9Pi2Q?si=MU6I_5axvG7nQ_S5. Acesso em: 14 de jun. 2024.

Ambivalências do lógos: Uma leitura da "Antígona" de Sófocles. In: YOUTUBE: Video, 54’41”. Disponível em: https://youtu.be/pHNUVZEYJ5Q?si=eYEoTiFn8ikfWD38. Acesso em: 16 de jun. 2024.

Antigone. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Antigone. Acesso em: 1 de mai. 2024.

Antígona com Andrea Beltrão - Nos Bastidores | Ep.29. In: YOUTUBE: Video, 14’51”. Disponível em: https://youtu.be/8xY1TlSLRW4?si=NUBws_BJvaSo3wPl. Acesso em: 23 de mai. 2024.

Aos 85 anos, Eva Wilma declama texto de Sófocles no Teatro Poeira. In: YOUTUBE: Video, 2’44”. Disponível em: https://youtu.be/kRLKAbzsUoU?si=fQQrFgL5_v4GYRhP. Acesso em: 23 de mai. 2024.

Édipo e Antígone: Crime e Redenção | Carlos Byington e Maria Helena Guerra. In: YOUTUBE: Video, 48’00”. Disponível em: https://youtu.be/2oAdjsq1tQQ?si=vLdTlOtxx5Mh4KGw. Acesso em: 27 de mai. 2024.

CASSIER, Guy - TONEELHUIS. Antigone in Molenbeek + Tiresias. Espetáculo teatral. 2021. Disponível em: https://www.toneelhuis.be/nl/programma/antigone-in-molenbeek-tiresias/ e https://vimeo.com/472162459. Acesso em: 7 de mai. 2024.

Catharsis. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Catharsis. Acesso em: 27 de mai. 2024.

Dionysus. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus. Acesso em: 01 de jun. 2024.

RAMOS, N. Thoughts of Dust: Antígona – Segundo Ato [Desenhos]. In: NUNO RAMOS. Disponível em: https://www.nunoramos.com.br/trabalhos/thoughts-of-dust-antigona-segundo-ato/. Acesso em: 23 de mai. 2024.

Paideia. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Paideia. Acesso em: 27 de mai. 2024.

Pathos. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Pathos. Acesso em: 27 de mai. 2024.

Sofocles. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophocles. Acesso em: 1 de mai. 2024.

Theatre of ancient Greece. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_ancient_Greece. Acesso em: 1 de mai. 2024.

Tragedy. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy. Acesso em: 1 de mai. 2024.