Guilherme Marechal, ou, o melhor cavaleiro do mundo

Resenha do livro de Georges Duby

LEITURAS

30 min read

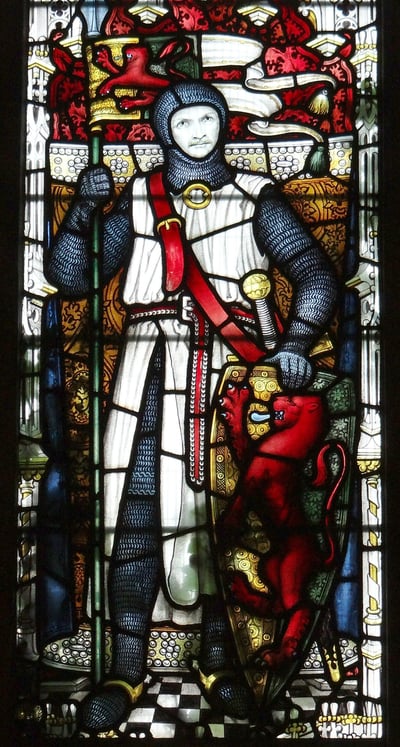

A familiaridade que temos com Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo, após a leitura do livro de Duby, lançado em 1984, desperta a curiosidade do olhar. Um dos vitrais da Igreja da Virgem Maria em Wales, no Reino Unido, feito provavelmente em meados do século XIV, retrata o cavaleiro ideal.(1) É um homem branco de meia-idade, com um bigode discreto e olhos claros com um olhar que pode ser de um monge ou de um guerreiro. Vestido com uma cota de malha metálica, segura um escudo que sinaliza sua função militar e seu status. No escudo, há a imagem de um leão vermelho, símbolo das forças divinas e do poder, frequentemente associado à nobreza e à lealdade ao soberano, comum nas armas da nobreza medieval. O primeiro Conde de Pembroke segura um estandarte, usado para identificar líderes no campo de batalha, para reforçar a sua prontidão e comando. A imagem de Guilherme Marechal resplandece entre a de São David e a do Rei Henrique VII.(2)

Cores intensas, como o vermelho, associadas ao poder e ao sangue, e o dourado, ligado à nobreza somadas à postura, com a espada à cintura, sugerem além do papel militar, uma dimensão espiritual, evocam equilíbrio e superioridade. O padrão quadriculado no chão sugere ordem e estrutura, remetendo à organização social e militar de sua época. O retrato de Guilherme não apenas exalta sua bravura, mas reafirma o papel da cavalaria como pilar de uma certa sociedade.(3) O vitral de um templo como meio de representação e os ornamentos de fundo indicam o objetivo de preservar eternamente sua imagem(4), criar um elo entre seu legado e o contexto religioso. A preservação de sua memória na igreja ilustra o papel da religião na legitimação do poder e na construção da imagem da nobreza medieval. É um testemunho visual do impacto de Guilherme Marechal em sua época e nos séculos seguintes e um exemplo de como a arte medieval usava símbolos heráldicos, valores militares e espiritualidade para construir e preservar figuras históricas.(5)

Em Guilherme Marechal ou o Melhor Cavaleiro do Mundo, Georges Duby reconstrói a vida desse cavaleiro da Baixa Idade Média que viveu entre aproximadamente 1145 e 1219, destacando a cavalaria não apenas como prática militar, mas como um sistema de valores e deveres integrado ao cotidiano medieval. Com uma narrativa envolvente, que aproxima a história do romance, Duby transformou a trajetória de Guilherme em uma reflexão sobre imaginário, religião, poder, morte e memória na Idade Média, usando a biografia para explorar os fundamentos da cultura e dos valores medievais. Sem modéstia Duby declarou, “Quero, apenas, tentar ver o mundo como esses homens o viam.” (DUBY, 1988, p. 55) Coisa que ele encontrou no livro, combinando erudição e criatividade com rara elegância.

Duby inovou ao tratar a biografia de Guilherme não apenas como a história de um indivíduo, mas como um estudo de caso sobre a sociedade medieval. Ao mesmo tempo em que Guilherme encarna o ideal de cavaleiro, sua imagem lembra o vínculo entre a cavalaria e a Igreja, um laço que garantia que figuras como ele fossem eternamente lembradas e reverenciadas na cultura medieval. A abordagem revela as tensões entre o mundo secular e o religioso, destacando as expectativas morais e culturais que cercavam a nobreza. Duby deixa claro que Guilherme é único, ele não é um personagem “médio” de seu tempo, assim como introduz o leitor, na medida em que escreve, aos dilemas de seu projeto, às suas questões metodológicas e aos seus procedimentos como pesquisador. Ele tem a responsabilidade de perseguir a verdade e nos adverte, numa passagem muito citada de , que avança em terreno difícil:

Não tenho a pretensão de comunicar-lhe a verdade, mas de sugerir-lhe o provável, colocando-o diante da imagem que eu mesmo tenho, honestamente, do real. Dessa imagem participa em boa dose aquilo que eu imagino. Cuidei, entretanto, para que as elasticidades do imaginário permanecessem solidamente presas a esses ganchos que em caso algum, em nome de uma moral, a do cientista, ousei manipular ou negligenciar, e que testei em todos os casos minuciosamente, para confirmar-lhes a solidez. Estou falando dos documentos, minhas provas (DUBY, 1993, p. 62)

Hilário Franco Junior, depõe que “Georges Duby sempre insistiu no caráter de reconstituição que tem o trabalho do historiador.” (FRANCO JUNIOR, 1997) Paralelo a isto, ele sabia que a objetividade da História é um mito por que passa por um aparato ideológico de leitura e interlocução, tanto que, em uma entrevista publicada no livro História e Nova História, ele criticou a abordagem puramente técnica proposta pelo historicismo, e afirmou que a busca por uma "verdade histórica objetiva" é uma tarefa vã. Para Duby, "o historiador conta uma história, uma história que ele forja recorrendo a um certo número de informações concretas." De acordo com ele, a Nova História devia ser escrita a partir da reconstituição feita por "testemunhas", pois as narrativas constituem importantes relatos sobre a sociedade, as mentalidades e ideologias de uma época. (LE GOFF; DUBY; ARIÈS, 1994. p. 11)

No artigo escrito em 2011, A História é Uma Arte com Georges Duby, Ana Paula Peters et al. explicam como o fazer historiográfico para Duby parte do social e do imaginário,

A todo o momento em suas memórias, Georges Duby mostra-nos que não nasceu historiador, mas tornou-se historiador. Ao escrever uma nova história [...] colocou as sociedades no centro das atenções, olhando as pessoas comuns e os aspectos da vida cotidiana. Mesmo ao tomar um grande homem, como Guilherme, o Marechal, sua pretensão era apresentar não apenas o cavaleiro, mas a cavalaria. (PETERS et al., 2011, p.12)

Georges Duby atravessou as duas guerras mundiais e deixou um legado duradouro no estudo da Idade Média. Neto de um seleiro, nasceu em Paris em 7 de outubro de 1919 e morreu em Aix-en-Provence em 3 de dezembro de 1996, viveu 77 outonos. Reconhecido ainda em vida por suas contribuições para a história social e cultural, Duby produziu uma obra extensa que continua a influir na compreensão acadêmica do período medieval, no debate historiográfico e se tornou best-sellers editoriais e adaptações para a TV. Sua especialidade era a Idade Média, se sentia em casa especialmente no período entre os séculos XI e XII,

É ali, entre os cavaleiros cansados e tementes a Deus, entre clérigos voltados a suas atribuições de letrados, camponeses e mulheres desprestigiados, no rigor do inverno que assola as colheitas e os ossos, entre castelos e estrumes de cavalos que Georges Duby, da sua bancada, faz-se artesão da história. (MAYNARD, 2013)

O depoimento do historiador Patrick Boucheron, que presenciou um seminário de Duby em 28 de novembro de 1985, no Collège de France, descreve Duby como a “encarnação e síntese do que havia de melhor da Escola dos Annales. Suas habilidades de orador impressionavam. Seus dotes literários também.” (SILVA, 2018, p. 296)

Duby estava profundamente associado à Escola dos Annales, um movimento historiográfico que marcou a disciplina no século XX. Fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, a Escola dos Annales defendia uma abordagem interdisciplinar da história, buscando integrar pesquisas de áreas como sociologia, geografia e antropologia. Duby adotou plenamente essa abordagem, utilizando fontes diversas e inovadoras, como iconografia, textos literários e documentos jurídicos, para reconstruir as estruturas sociais, os valores culturais e as experiências vividas pelas pessoas na Idade Média.

Para a historiadora Maria Eurydice de Barros Ribeiro, “Talvez nenhum historiador na França espelhe tão bem a trajetória percorrida pela historiografia francesa nesta segunda metade do nosso século, como Georges Duby.” (RIBEIRO, 1995, p. 150) Duby encarna a preocupação com as grandes questões que mobilizaram as ciências sociais francesas de sua época, a segunda metade do século XX,

por exemplo: a formação das relações de dominação entre grupos sociais, o poder de violência simbólica das ideologias, os fatores diversos que podem levar à vitória de modelos desiguais de sociedade, etc. Por “via especificamente historiadora”, eu entendo, em particular, um desejo por parte do Duby de encontrar, para cada uma dessas grandes questões, uma resposta que aparecesse como própria e exclusiva à História. (CARVALHO, 2018)

Uma das contribuições mais significativas de Duby foi sua exploração da história das mentalidades. Ele argumentou que para realmente compreender o passado, os historiadores deviam ir além da análise de eventos e estruturas materiais para investigar as crenças, valores, atitudes e modos de pensar que moldavam a vida social e cultural. Felipe Brandi em recente pesquisa sobre a obra de Duby entende que o historiador reajustou continuamente o seu programa ao longo de sua trajetória terminando por converter seu projeto num processo contra a História das Mentalidades que ele próprio ajudou a legitimar,

este projeto de História Social do Duby acaba culminando – talvez a contragosto – no processo de esgotamento dos grandes paradigmas (seja o estruturalismo, seja o marxismo, seja a ambição de uma História total) que afeta a História e as Ciências Sociais francesas a partir da virada da década de 1980. (CARVALHO, 2018)

Mas isso é assunto para outra ocasião, para esta resenha importa que Guilherme Marechal surgiu no início da década de 1980 como um fruto maduro das ambições historiográficas de Duby e marco incontornável da historiografia francesa. E é o próprio Duby que fala uma década depois, nos seguintes termos:

No caso de Bouvines e de Guilherme Marechal, eu poderia ser acusado de trair o “espírito dos Annales”. Eu era, com efeito, o primeiro dentre os epígonos de Marc Bloch e Lucien Febvre a aceitar escrever a biografia de um “grande homem”. Mas na realidade não me desviava nem um milímetro de meu percurso. A única modificação dizia respeito à forma. Eu estava voltado à narrativa. [...] Mas continuava atendo-me à história-problema, à história-questão. Minha pergunta continuava a mesma: que é sociedade feudal? (DUBY, 1993, p.137-138)

De fato, chama a atenção no livro como Duby usa os eventos descritos na fonte e suas escolhas narrativas em função do seu projeto de História/historiador. Ao contar a vida de Guilherme Marechal Duby mobilizou campos como o da geografia, ao contextualizar e descrever os espaços e fronteiras físicas e políticas; o da antropologia e da etnografia, nas descrições de comportamentos e relações sociais; o do discurso, nas considerações sobre a fonte e os relatos historiográficos, sobre as motivações do discurso; os do imaginário, presente nas relações entre sagrado e profano; o do político, ao situar as tensões entre os diversos atores, reis, nobres e religiosos que protagonizam os eventos históricos que a vida de Marechal atravessa.

Na data do falecimento do historiador, o escritor português José Saramago, que traduziu de Duby, O tempo das catedrais, registrou em seu diário uma impressão que se destacou no ambiente dos historiadores:

Morreu George Duby. Ficaram de luto os historiadores de todo o mundo, mas sem dúvida também alguns romancistas. Este português, por exemplo. Posso mesmo dizer que sem Duby e “Nouvelle Histoire” talvez o Memorial do Convento e a História do Cerco de Lisboa não existissem… (SARAMAGO, 1997, p. 262)

O mesmo Saramago que escreveu em Memorial Do Convento: “em minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quanto não for vida, é literatura, A história também, A história, sobretudo, sem querer ofender.” (SARAMAGO, 1989, p. 15) E Duby, que sabia que a escrita da História é res fictae, radicalizou a revisão da fronteira entre História e literatura a que se dispôs o grupo dos Annales.

Vamos ao livro. O exemplar que me caiu nas mãos é uma edição brasileira da Graal de 1988, traduzida por Renato Janine Ribeiro. Não tem índice, pré, nem pósfacio, tampouco se pode saber quem escreveu as orelhas e a contracapa. É uma brochura de capa clara, cor amarela-esverdeada e brilhante, com uma serigrafia minimalista em três cores (cinza, rosa e verde) de um cavaleiro medieval típico, montado no seu cavalo, com armadura e estandarte.

Para reconstruir o contexto da cavalaria, Duby se serviu, basicamente, de um poema biográfico sobre Guilherme, uma canção de gesta(6) encomendada pela família, que exalta a lealdade, a coragem e a honra - valores que a sociedade da época considerava eternos e que, como o vitral sugere, encontravam na memória religiosa um espaço permanente. O autor examina criticamente a fonte, mostrando como a idealização de Guilherme no poema reflete um projeto de legitimação da nova nobreza na corte inglesa. E, como destaca Ribeiro,

Duby lembra que a composição do texto obedecia a regras predeterminadas (não se escreve uma carta no século X I I , como nos nossos dias) e insiste que tais narrativas constituem de forma análoga à hagiografia um exemplo a ser lido em alta voz, reforçando, assim, o papel da oralidade na sociedade medieval. (RIBEIRO, 1995, p. 153)

O livro tem cinco capítulos e começa nos momentos finais da vida de Guilherme Marechal. Surpreendentemente idoso para aquela época, segundo ele mesmo com mais de oitenta anos - apesar de que, como considera Duby, “não sabia exatamente qual era sua idade. Mas quem sabia, naquela época? ” -, e consciente de sua proximidade da morte, “estou velho demais, fraco e alquebrado” [p. 7](7), se despoja de seus bens e organiza sua herança de maneira ritualizada, orientada pelos costumes da nobreza naquele tempo, pois, “nessa época o costume sustenta a ordem do mundo”. [p. 17]

A partilha dos bens é detalhada, com destaque para a transferência de direitos para o primogênito, Guilherme, o Moço: além da riqueza, a tutela das mulheres - em geral de fato donas da riqueza e do prestígio, que os homens assumem pelo casamento - e a preocupação em manter além da harmonia familiar, os interesses políticos e econômicos dos quais era guardião, sobretudo como tutor do rei menino da Inglaterra, henrique III. “Na verdade ele tem pouquíssima liberdade. Cada qual sabe com relativa precisão o que há de caber a Fulano ou Beltrano conforme o costume, essa lei não escrita, porém tão impositiva quanto os códigos mais rígidos.” [p. 13]

O primeiro capítulo mostra a ligação entre a religião e a cavalaria, destacando a proximidade de Guilherme com a Ordem dos Templários e sua devoção moderada, mas significativa. Escreve Duby, “A quaresma está apenas começando. Pode-se sonhar com época mais apropriada para sofrer, aceitar a dor, suportá-la, a fim de ter remissão dos pecados e purificar-se lenta, calmamente, antes da grande passagem?” [p. 8]

A importância dos rituais fúnebres é enfatizada, “pois naquele tempo todas as belas mortes são verdadeiras festas - elas exibem-se como num teatro, com grande número de espectadores, […]” [p. 9] com o funeral de Guilherme sendo uma cerimônia pública destinada a perpetuar sua memória e reafirmar a coesão social: “Cada indivíduo, dessa maneira, ao deixar o mundo tem o dever de contribuir uma última vez para fortalecer a moral que conserva íntegro o corpo social, fazendo sucederem-se as gerações na regularidade que agrada a Deus.” [p. 9-10]

A morte de Marechal coroa a vida de um homem que começando do nada, enfrentando os contratempos da vida terrena, batalhou por tudo o que possuía e cujo exemplo ficará na memória dos seus e do povo que acorreu a cerimônia, pois em “14 de maio de 1219 Guilherme Marechal alimentou os pobres melhor que um rei” [p. 36] e, num conselho de nobres guerreiros, por um rei “foi proclamado o melhor cavaleiro do mundo.” [p. 38]

Após a morte e o enterro de Guilherme Marechal com as cerimônias funerárias condizentes a um nobre de primeiríssimo escalão, Duby explica a escolha do poema como homenagem. O segundo capítulo aborda as características físicas e ações do herói(8), o papel da mulher na sociedade, a moral e a hierarquia da cavalaria, e a questão do adultério nos ambientes da nobreza. O autor também observa a ausência de referências à importância dos servos e da burguesia, além do papel secundário atribuído ao clero.

Duby aprofunda a importância da memória e da linhagem na perpetuação do legado de Guilherme Marechal. Mostra como seu filho, Guilherme, o Moço, assume o dever de preservar e exaltar a honra do pai, tanto no campo simbólico quanto na prática social, já que “seu dever primeiro consistia em arraigar a imagem do fundador na memória, tão profundamente que ela pudesse resistir ao desgaste do tempo [...]” [p. 39]

Duby explica como a preservação da memória não era apenas religiosa, mas também profundamente social, com canções e celebrações que exaltavam as virtudes cavaleirescas. Além das funções eclesiásticas contratadas e da suntuosidade dos monumentos construídos, o que “o Moço, resolveu erigir em memória de seu pai foi, precisamente, uma canção.” [p. 40] Para Duby, a canção revela tanto a figura heróica do Marechal quanto as normas de comportamento que o próprio filho de Guilherme desejava perpetuar, consolidando a imagem de Guilherme como um modelo a ser seguido.

Ao recorrer ao poema, Duby explora como a literatura medieval servia para transmitir os valores centrais da sociedade cavaleiresca. Ele considera o poema não apenas um registro de fatos, mas um "manual" dos atributos que definem a cavalaria e, assim, o próprio poder aristocrático. Poder de homens num mundo masculino, de homens que devotam a outros homens o seu amor, um “amor varonil”. Como observa Duby, “são poucas as figuras femininas no poema, e fugidias as suas aparições.” [p. 55] A literatura obliterava toda a agência feminina e secundarizava suas aparições a despeito de fatos conhecidos da historiografia medieval sobre expressões femininas importantes.

Duby observa que, na época, as biografias em verso eram comuns, mas raramente registradas por escrito. “Cento e vinte e sete folhas de pergaminho - não falta uma sequer; em cada uma delas, duas colunas de trinta e oito linhas; ao todo, dezenove mil, novecentos e quatorze versos: [...]” [p. 45] - cuja conservação se deva talvez ao seu valor artístico, talvez ao acaso, já que a própria linhagem do Marechal não resistiu por muito tempo após sua morte, coisa comum entre a classe dominante devido às rígidas regras para a manutenção da unidade das fortunas, que limitava o casamento da maior parte dos rapazes.

O autor da biografia, um trovador chamado João, a despeito dos exageros e omissões que competem a sua missão laudatória, demonstra uma consciência histórica notável para a época, comparando diferentes fontes e buscando a verdade dos fatos, posto que “nos mosteiros e nas colegiadas, os homens que se dedicam a relatar os fatos que chegaram aos seus ouvidos empenham-se em verificar as informações, em criticar os testemunhos com o mesmo escrúpulo dos historiadores de hoje em dia.” [p. 46] Duby argumenta que a obra de João é um dos primeiros monumentos da literatura francesa, e a mais antiga biografia que se conserva nessa língua.

Ele discute as diferentes formas de registro histórico da época, destacando que, enquanto a memória dos reis era geralmente preservada em latim, a língua da Igreja e da corte, os cavaleiros nobres tinham suas histórias registradas em dialetos locais, posto que era “confiado a escuta de homens e mulheres que não sabiam ler ou escrever, provavelmente utilizava uma língua que eles pudessem entender, a que eles usavam senão no dia-a-dia, pelo menos nas cortes onde se reunia a cavalaria[...]”. [p. 43]

O poema segue os moldes literários do século, e Duby analisa como a narrativa se estrutura. O capítulo três segue o poema, e num flashback narrativo, foca nos primeiros anos da vida de Guilherme. A tradição da hagiografia previa que se começasse o relato pela origem, a linhagem que produzira tão perfeito exemplar, que só podia derivar da nobreza de sua ascendência. No caso de Guilherme, “não vai muito longe [...]. Pois esse herói era um homem novo” [p. 81], a glória de sua vida era ter-se feito por si. Mas, na determinação de sua origem, o que chama atenção de Duby é a percepção de que ele se sentia um inglês, além da única herança importante que carregou, o nome Marechal, consequência da função exercida pelo avô na corte de Henrique I.

Naquele tempo(9) o posto de Marechal subiu de importância, junto com a cavalaria e se tornou um cargo hereditário. O pai de Guilherme se beneficiou. Chegou a ser um cavaleiro de alguma posse e pelo menos um feito memorável que lhe rendeu um “bom casamento” nos moldes vigentes, do qual Guilherme é o segundo filho homem. Considerando que ele tinha mais dois irmãos de um primeiro casamento do pai, estava em quarto lugar na corrida sucessória, o que deixava ele sem herança de valor e tornava desimportante a relação paterna.

Duby lamenta a falta de informação que a História tem da infância na Idade Média, mas recupera Guilherme, ainda criança, provavelmente entre 8 e 10 anos, quando é enviado à Normandia para ser educado na casa de Guilherme de Tancarville, camarista do rei da Inglaterra e meio-irmão do seu pai, o parente mais importante da família naquele tempo. Uma brusca iniciação ao mundo masculino da cavalaria, que rompia traumaticamente com o universo feminino e infantil que vivera até então.

Estes que chegam são os que a família decidiu não mandar para a igreja. Assim que parece correto arrancá-los das saias das mães e das criadas, os pais se preocupam em confiá-los a Tancarville, para que os trate como se fossem seus “netos”. [p. 95]

Esse processo formativo envolve aprendizado de combate e integração aos valores da cavalaria. Ele já de início se destaca entre seus companheiros, o que desperta inveja. Mesmo assim, ele mantém o apoio do patrono, o que lhe garante sustento e proteção. É cingido cavaleiro passado pouco dos 20 anos; “Neste dia começa a verdadeira vida, e cada cavaleiro o recorda como o mais belo da sua existência.” [p. 96]. Verdadeiro sacramento, mais importante que o nascimento, a entrada na vida adulta de um cavaleiro que tinha que perder a inocência e cuidar de seu sustento. Guilherme agora vai “rodar” pelo mundo para conquistar seu lugar, partindo praticamente do zero, ele vai inevitavelmente em busca dos torneios. Duby observa que rodar (tourner em francês) também queria dizer fazer torneios. “Ir de um torneio ao outro. [...] Tentando [...] ganhá-lo [dinheiro]. Ganhar apreço. Ganhar, acima de tudo, a vida.” [p.102]

O capítulo conta o início da construção de sua reputação como cavaleiro, a sua participação em torneios e suas primeiras vitórias. A narrativa destaca como a solidão era malvista na sociedade cavaleiresca, e Guilherme rapidamente se vincula a um grupo e a novos grupos após cada rompimento, reforçando o caráter comunitário da vida de um cavaleiro. Guilherme ainda mantinha os vínculos de cavaleiro com o tio que o formou.

Ambicioso, com algum renome e em busca de um senhor mais poderoso que o barão de Tancarville, Guilherme atravessou o Canal da Mancha para servir ao seu tio materno (pelas políticas de casamento praticadas, as melhores linhagens geralmente eram as maternas), conde de Salisbury e próximo da corte. Pouco tempo depois, numa missão a serviço do rei, Guilherme se viu envolvido numa escaramuça em que o tio morreu, Guilherme defendeu a rainha, sobreviveu ferido, foi feito refém e foi resgatado e alçado como herói ao benemérito dos favores reais.

Guilherme ascendeu rapidamente na corte de Henrique II e tinha 25 anos apenas quando o rei fez do seu primogênito um rei de 15 anos, “foi Guilherme que ele designou para ‘guardar e instruir o rei moço da Inglaterra’.” [p. 110-111] E foi Guilherme que o rei moço designou para sagrá-lo cavalheiro aos 19 anos, quando impetuosamente liderou uma revolta contra o pai. Finda a guerra, sendo o moço, derrotado mas perdoado e Guilherme também, redimido por se manter fiel ao seu senhor imediato na sua obrigação de cavaleiro: “naquela época a guerra era tão normal quanto a paz, uma ocupação maneira e meio de vida; passageira; e, para os cavaleiros, prazerosa; ela nada rompia permanentemente das relações do coração.” [p. 114]

Rei sem reino, o moço resolve peregrinar a Compostela e Guilherme vê se abrir novamente, com deleite, o mundo dos torneios e das andanças. No continente, longe de Henrique II, se sentia na prática o líder do grupo, a maior autoridade, já que do rei moço ele era mais do que tutor, tinha a influência de um pai. Este capítulo revela como as experiências de juventude moldaram Guilherme para se tornar uma figura central na cultura cavaleiresca e como ele navegou as dinâmicas sociais e políticas que marcaram sua época.

O quarto capítulo explora a maturidade de Guilherme Marechal, com foco em sua consolidação como figura central da cavalaria e em sua inserção no complexo sistema social e político na época. Duby usa essa parte da narrativa para analisar os valores da cavalaria, as relações familiares e políticas e os mecanismos de ascensão e manutenção de poder no mundo feudal.

O sentimento de liberdade experimentado por Guilherme à beira dos trinta anos está relacionado com a posição que alcança nesta sociedade e, em consequência disso, como ele se porta em relação aos outros membros a quem deve sua palavra e serviço. A honra, a fidelidade e a veracidade da palavra, a relação do cavaleiro com seus diferentes senhores contextualizam o leitor no que diz respeito à organização social estabelecida e a sua manutenção. Era preciso conquistar apreço e evitar a desonra, a vergonha, que temiam mais que tudo, vir do desregramento das mulheres de sua parentela, mas que também podia vir de outros lugares como da solidão - o não pertencimento -, ou da penúria - não ter dinheiro para manter sua posição e não ter o que dar -, por exemplo.

Os grupos de cavaleiros ou “mesnadas” se organizavam em torno de apenas um nobre casal, e no caso da de Guilherme, apenas o jovem rei, primogênito, era casado. Para os demais, sem o encargo de “vigiar” uma esposa, o “ardor se concentrava todo na atenção às obrigações da cavalaria, no respeito às regras de uma moral neles inculcada durante a adolescência e que continuavam a fortalecer em sua mente todas as narrações e canções que ouviam.” [p. 118]

Eles deviam ser fiéis, destemidos e generosos; atentos ao significado de cada uma dessas virtudes na ética da cavalaria: fiéis à deus e a palavra dada, leais ao seu grupo e seu senhor (prevalecendo uma hierarquia de proximidade no caso de conflito de interesses); lutarem sem medo, e sem subterfúgios outros (“baixezas vilãs”) que não seus cavalos, armaduras e armas. “Eles enfrentarão o adversário como cavaleiros e não como “cavilosos” (não agindo à maneira das raposas, que usam artifícios, porém feito leões), em campo aberto, recusando-se a fazer qualquer emboscada, dispondo-se em ordem de batalha, à vista do inimigo.” [p. 119]; e exercitarem o desapego e a largueza. Além disso, deviam ser “cortêses” e conquistarem o amor das damas.

É na maturidade que Guilherme personifica os ideais da cavalaria, como lealdade, bravura e honra. “Mas é nesta articulação de suas estruturas que mais vemos a moral da cavalaria chocar-se com a realidade.” [p.121] A narrativa explora como esses valores são aplicados na prática, não apenas no campo de batalha, mas também nas interações sociais e políticas. Guilherme busca proteger sua reputação e garantir que sua casa seja vista como modelo de conduta cavaleiresca, ao mesmo tempo em que enfrenta pressões para se alinhar com os padrões de comportamento esperados de um cavaleiro e com os exercidos realmente pela sociedade.

O capítulo aproveita para explorar mais a fundo o mundo dos torneios, que apesar de bem localizado no norte da França tem uma atração muito mais ampla geograficamente, e a sua importância social e econômica para a instituição da cavalaria e da política na época. Para Duby “a alta aristocracia não encontrava [...] trunfo mais forte para resistir ao fortalecimento da magistratura real do que esse: conquistar o apoio da cavalaria oferecendo-lhe sua diversão predileta.” [p. 127] Se a guerra era sazonal e não se realizava em tempos inconvenientes para os cavaleiros - o frio por exemplo, os incomodava -, os torneios se estendiam por praticamente todo o ano, abundantemente organizados: “Quase toda semana se fazia torneio, numa praça ou noutra.” [p. 128]

Bem organizados e com uma eficiente estrutura de divulgação e mobilização, os maiores eventos chegavam a atrair algo como três mil cavaleiros e mobilizar uma multidão de algumas dezenas de milhares de pessoas incluindo os servidores, combatentes vilões e mercenários, torcedores, comerciantes, traficantes, cambistas, agiotas, prostitutas e todo o universo de gente que gravitava em torno dos eventos, onde muito dinheiro circulava. Circulavam também os arautos - propagandistas e resenhistas especializados - cujos serviços, em gestas e canções eram cruciais para os desejos laudatórios de “apreço”: fama, valor e memória que almejavam os cavaleiros.

Não eram jogos individuais, mas de grupos - times que defendiam suas casas e as bandeiras de seus senhores -, “seleções que podemos dizer nacionais. Pois cada uma delas trazia consigo, enquanto durava a refrega, o orgulho de tal ou qual etnia.” Diz Duby, “Considero que o sentimento de pertencer a determinado povo, ao povo dos “francos” ou dos “angevinos”, era bastante vivo no final do século XII.” [p. 131-132] Um sentimento de rejeição ao estrangeiro que se exarcebava nestes embates. Duby ressalva que havia, naturalmente, membros de outras etnias sob uma mesma bandeira e equipes imensas formadas de várias bandeiras e “nacionalidades”.

Marechal, já adulto e experiente, ocupa uma posição de destaque em seu círculo social e político. Ele se estabelece como líder de sua casa e como conselheiro respeitado, usando suas habilidades militares e diplomáticas para fortalecer sua posição. A experiência acumulada em torneios e combates lhe deu prestígio, permitindo que ele medie conflitos e fortaleça alianças com figuras influentes da nobreza, o que não impediu que uma intriga o envolvesse num rumor de adultério da rainha.

Guilherme se exila, parte mal completados os quarenta anos, para novos torneios e andanças. Sua estratégia de reconciliação com o rei moço e de redimir sua honra da “calúnia” de que foi vítima se beneficia de uma nova guerra entre os reis pai e filho. O rei moço, porém, morreu antes que o pai, mal Guilherme havia voltado para casa. Dele Guilherme herdou sua missão de cruzado o que abriu novas possibilidades para o Marechal na incerteza daquele momento. “Além dos benefícios que proporcionaria à alma e dos prazeres que se podia esperar de uma excursão a terras tão longínquas, ainda permitia que o Marechal, nesses tempos difíceis, se afastasse, deixasse passar o tempo, visse o que sucederia. E isso nas condições mais favoráveis.” [p. 161]

O Marechal passou dois anos na Síria, serviu ao rei de Jerusalém e de volta acorreu e foi acolhido como esperava, pelo rei Henrique II. A morte, então, já rondava o monarca e o ambiente entre os familiares da corte era de intrigas e disputas pela herança e pelos favores que haviam de suceder proximamente. Guilherme já sentia o peso da idade, mas precisava garantir o seu futuro e se atirou com vigor nas batalhas que eram, para ele, o melhor lugar para comprovar seu valor e lealdade - ele não se dava bem com o herdeiro e despertava o ciúme dos cavaleiros mais próximos do rei.

Perto dos cinquenta anos o que Guilherme esperava do rei que tanto serviu era um bom casamento. “Pois era público e notório que o rei de Inglaterra podia dispor de um abundante viveiro de mulheres sem marido, algumas das quais valiam muito dinheiro.” [p. 165] Este é o capítulo, que aborda mais claramente o casamento como forma de obter terras e títulos, permitindo a ascensão social do protagonista e que ele alcance a posição de “senhor”. No “jogo da distribuição de donzelas” pelo rei, Guilherme conseguiu após algumas rodadas e percalços “o quinhão que ambicionava: [...] Isabela de Stringuil representava sessenta e cinco feudos e meio.” [p. 166] Casado, ele agora era um homem rico e realmente influente.

O quinto capítulo foi o escolhido para descrever como os jogos de poder se estabeleciam na sociedade feudal do século XII, o que fundamentava a ordem feudal: a desigualdade, o serviço e a fidelidade. Duby usou o exemplo de Guilherme para discutir as tensões entre lealdade pessoal e estratégias políticas. Guilherme precisa constantemente reafirmar sua lealdade ao rei, mesmo quando isso implica sacrifícios pessoais. Sua habilidade em gerenciar essas tensões é apresentada como uma característica essencial para sua sobrevivência e sucesso no mundo político feudal.

A mulher de Guilherme, 30 anos mais moça que ele e a segunda herdeira mais rica da Inglaterra, é fruto de cobiça para os outros homens. Não obstante, todos vêem próxima a morte do Marechal, justificada pela sua idade avançada, e a consequente viuvez de sua esposa, o que promoveria o retorno da fortuna para o “mercado”. Porém isto não acontece: o herói vive mais do que era comum nesse período e tem pelo menos dez filhos com ela. Esposo de Isabela, governante de suas terras e com herdeiros, ele passa para o lado dos que dominam. Ele agora é o conde de Pembroke.

O capítulo também analisa as relações de Guilherme com seus parentes, especialmente no que diz respeito à gestão da herança e à continuidade da linhagem, o que significava muitas ações e alianças políticas naquele contexto em que Guilherme se instalava. Ele se preocupou em casar bem o primogênito e “se empenhou em encontrar noivos para suas meninas. [...] As três mais velhas, conta o poema, haviam sido bem empregadas. Foram entregues a três filhos de conde.” [p.188] Duby enfatiza que essas relações são moldadas por obrigações e expectativas sociais, que colocam o chefe da família no centro das decisões econômicas e políticas. Guilherme agora era um barão que fazia parte da “alta política”.

Guilherme equilibrava suas responsabilidades para com sua própria casa e sua lealdade a seus senhores, os rei da Inglaterra e da França simultaneamente, como foi seu destino. E o destino o fez, já homem velho, protetor do rei da Inglaterra, desta vez com apenas doze anos. Ele passa a dispor, na prática, de todos os recursos do reino, e os usa para preparar o futuro de sua casa e de seus filhos. Guilherme passa dos setenta anos, a cavalaria estava “acabada” havia duas décadas, e ele era uma “relíquia” viva de uma época. “Ele podia caminhar em paz para a morte, orgulhando-se de ter sido o instrumento do derradeiro, tão fugidio, tão anacrônico triunfo da honra sobre o dinheiro, da lealdade contra o Estado - orgulhando-se de ter levado a cavalaria à plenitude.” [p. 211]

O livro condensa toda a erudição e as pesquisas acumuladas por Duby em forma de literatura, uma experiência que se desdobra como História, como historiografia e como arte. Qualquer leitura interessada, ou por puro entretenimento, há de bem aproveitar a densidade da erudição do livro, que passa longe do pedantismo e se faz ler como um romance. Eu tenho o hábito, que acho que é comum, de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Li Guilherme Marechal enquanto lia História do Cerco de Lisboa de Saramago (SARAMAGO, 1989) e foi inevitável atentar para as aproximações. A literatura me interessa desde muito antes do sonho de virar historiador, e encontrei com Saramago ainda adolescente, nas estantes dos meus pais. E depois, com Lampedusa, Morante, Moravia, Eco, García Márquez, Kucinski, Hatoum, Ana Maria Gonçalves e tantos autores que me chamam a atenção para como são próximas a História e a Arte. “Assim, historiadores e romancistas reescrevem o passado, recorrendo a diversas fontes e ambos sabem que o passado que o leitor irá encontrar nas suas narrativas será mediado pelas suas visões de mundo e pelas subjetividades de cada um.” (FLORES, 2010, p. 41) É um exercício que Duby pratica no livro e faz valer a leitura.

Notas:

(1) “The arcade of pillars which separates the nave from the north aisle were made from the original north wall of the Church in about 1350 [estamos falando de 130 anos após a morte de Guilherme Marechal], when the tower was built. The north aisle, with its pointed vaulting, so typical of Pembrokeshire Church architecture of this period, has modern windows which feature St David, William Marshall (Earl of Pembroke) and Henry Tudor.” (“Pembroke, Monkton & Lamphey Churches”, [Site])

(2) Não há de ser casual o uso do número três, cuja simbologia nesse período, a concordar com as ideias de Duby, reflete a ideologia das ordens.

(3) Para estas considerações me apoio no próprio Duby em DUBY, 1994, e em IOGNA-PRAT, 2002. Emoldurado pela luz da igreja, Guilherme aparece como uma figura que une o militar ao espiritual, destacando a relação entre poder e fé no feudalismo.

(4) Me ocorre a associação com a motivação alegada por Duby para a produção do poema que ele usa como base da elaboração do livro. (DUBY, 1988. p.39-40)

(5) Como o objetivo deste texto é tratar do livro de Duby, não seria prudente me estender mais sobre esse assunto aqui. Compartilho algumas das leituras que me proporcionaram estas considerações sobre o vitral: o artigo de COSTA; FRANÇA; ANDRADE, 2021. p. 4-6, nos Anais do Museu Histórico Nacional; o verbete “Leão (heráldica)”, na Wikipedia; o artigo de MANGIN, 2002, na revista A Filatelia Portuguesa; e a tese de mestrado de RODRIGUES, 2018. Cap. 1. p.3-30, defendida na Universidade Nova de Lisboa.

(6) Duby diz: “Canção de gesta: a expressão até conviria, porque o poema foi descrito, senão na forma - que é a dos romances -, pelo menos no espírito dessas epopéias riquíssimas, [...] (DUBY, 1988)

(7) Todas as referências feitas no formato [p. #] ao longo do texto são de DUBY, 1988.

(8) Uma característica das canções de gesta segundo o autor.

(9) Henrique I (1068-1135) reinou por trinta e cinco anos, nas três primeiras décadas do século XII.

Bibliografia:

BRANDI, Felipe de Souza Dias. Um novo olhar sobre Georges Duby: muito além do medievalista (Entrevista). Entrevista concedida a Bruno Leal Pastor de Carvalho. In: Café História – história feita com cliques. Disponível em: <https://www.cafehistoria.com.br/georges-duby-e-historia-social/>. Publicado em: 8 jan. 2017. Acesso:

COSTA, L. L. M. DA; FRANÇA, R. L.; ANDRADE, R. G. DE. A Heráldica como ferramenta para a leitura de manifestações culturais brasileiras.: Experiências de ensino e extensão no Curso de Museologia UNIRIO. Anais do Museu Histórico Nacional, v. 55, p. 1–21, 2021. Disponível em: <https://anaismhn.museus.gov.br/index.php/amhn/article/view/217>. Acesso em: 13 nov. 2024.

DUBY, G. A História Continua. 2a edição ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

DUBY, G. Gênese. As Três Ordens Ou O Imaginário Do Feudalismo. Tradução Maria Helena Costa Dias. 2a. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. p. 80–106.

DUBY, G. Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. Tradução Renato Janine Ribeiro. 2a Edição ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

FLORES, C. Da Nova História à metaficção historiográfica: a gênese de Blimunda. Mneme - Revista de Humanidades, v. 11, n. 28, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/1043>. Acesso em: 19 nov. 2024.

FRANCO JÚNIOR, H. Em sua vasta e prestigiosa obra, Georges Duby sempre insistiu no caráter de reconstituição que tem o trabalho do historiador. [Orelha de livro]. Damas do século XII: a lembrança das ancestrais. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Acesso em: 15 nov. 2024.

FRANCO JÚNIOR, H. Georges Duby e o outro lado do Feudalismo. Revista de História, n. 115, p. 159–165, 7 dez. 1983. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/61799>. Acesso em: 15 nov. 2024.

Georges Duby. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Duby&oldid=216534276>. Acesso em: 15 nov. 2024.

HECKO, L. Algumas perspectivas do Cavaleiro Medieval na obra de Georges Duby. Revista Trilhas da História, v. 3, n. 6, p. 113–120, 30 jun. 2014. Disponível em: <https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/469>. Acesso em: 13 nov. 2024.

IOGNA-PRAT, D. Ordem(ns). In: DUBY, G.; SCHMITT, J.-C. (Org.). Dicionário Temático Do Ocidente Medieval. São Paulo: EDUSC, 2002. v. II. p. 305–319.

LE GOFF, J.; DUBY, G.; ARIÈS, P. História e nova história. 3a. ed. Lisboa: Editorial Teorema, 1994.

Leão (heráldica). Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%A3o_(her%C3%A1ldica)&oldid=64599924>. Acesso em: 13 nov. 2024.

LEITE, M. M. DA S. B. Representações Femininas Na Idade Média: O Olhar De Georges Duby. Sitientibus, n. 21, p. 37–50, dez. 1999. Disponível em: <http://periodicos.uefs.br/index.php/sitientibus/article/view/9126>. Acesso em: 13 nov. 2024.

LEME, A. L. Pensando sobre a cavalaria nobre medieval através de Guilherme Marechal na obra de Georges Duby. Revista Diálogos Mediterrânicos, n. 17, p. 62–80, 2019. Disponível em: <https://www.dialogosmediterranicos.com.br/RevistaDM/article/view/367>.

MANGIN, J.-P. O LEÃO E A SUA SIMBÓLICA. Disponível em: <https://www.fep.up.pt/docentes/cpimenta/lazer/WebFilatelicamente/public_html/r111/artigo_html/revista111_9.html>. Acesso em: 13 nov. 2024.

MAYNARD, D. C. S. Georges Duby, um cavaleiro da história. Disponível em: <https://infonet.com.br/noticias/educacao/georges-duby-um-cavaleiro-da-historia/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

PELOGGIO, M. José de Alencar: um historiador à sua maneira. Alea: Estudos Neolatinos, v. 6, p. 81–95, jun. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/alea/a/tJYN6wjLfjtR8DTn8TmC6pz/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

Pembroke, Monkton & Lamphey Churches. Disponível em: <https://pembrokemonktonandlampheychurches.com/pembroke>. Acesso em: 15 nov. 2024.

PETERS, A. P. et al. A História é Uma Arte com Georges Duby. Revista Mosaico - Revista de História, v. 4, n. 1, p. 10–20, 2011. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/mosaico/article/view/2029>. Acesso em: 15 nov. 2024.

PORTO, V. W. A influência do cavaleiro sobre a nobreza medieval através de Sociedade Cavaleiresca de Georges Duby. Revista Discente Ofícios de Clio, v. 2, n. 3, p. 126–126, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/CLIO/article/view/12869>. Acesso em: 15 nov. 2024.

Representações culturais de Guilherme Marshal, 1.o Conde de Pembroke. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Representa%C3%A7%C3%B5es_culturais_de_Guilherme_Marshal,_1.%C2%BA_Conde_de_Pembroke&oldid=67452301>. Acesso em: 13 nov. 2024.

RIBEIRO, M. E. DE B. A arte de fazer história : Georges Duby (1919-1996). T.E.X.T.O.S DE H.I.S.T.Ó.R.I.A. Revista do Programa de Pós-graduação em História da UnB., Homenagem feita a Georges Duby na mesa de abertura do II Encontro Internacional de Estudos Medievais, Porto Alegre, setembro de 1997, v. 5, n. 1, p. 118–126, 1997. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/10026>. Acesso em: 13 nov. 2024.

RIBEIRO, M. E. DE B. Georges Duby. Dames du XIV Siècle. Heloíse, Aliénor, Iseut et quelques autres. T.E.X.T.O.S DE H.I.S.T.Ó.R.I.A. Revista do Programa de Pós-graduação em História da UnB., v. 3, n. 1, p. 150–153, 1995. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/textos/article/view/27723>. Acesso em: 15 nov. 2024.

RODRIGUES, P. M. M. O poder da cor na idade média: policromia na capela do fundador do Mosteiro da Batalha. 2018. 180 f. Dissertação de Mestrado em História da Arte, especialização Artes da Antiguidade e da Idade Média – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2018. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/49226;>. Acesso em: 13 nov. 2024.

SAMPAIO, T. H. Entre tradições historiográficas: um estudo de Georges Duby. História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, v. 9, n. 20, p. 185–189, 20 jul. 2016. Disponível em: <https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/996>. Acesso em: 13 nov. 2024.

SARAMAGO, J. Cadernos de Lanzarote. 6.a edição ed. Porto: Porto Editora, 1997. v. 4.

SARAMAGO, J. História Do Cerco De Lisboa. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SILVA, D. A. DA. O poder da história. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 25, p. 296–298, mar. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/PRx7DR49FFMgJb6HLJYNy3B/?lang=pt>. Acesso em: 15 nov. 2024.

Vitral: William Marshal 1st Earl of Pembroke. Church of St Mary’s the Virgin, Pembroke, Pembrokeshire, Wales, UK. Disponível em: <https://medievalimago.org/wp-content/uploads/2022/05/27942010861_17f7121954_k.jpg>. Acesso em: 13 nov. 2024.